Antes da chegada de Fidel Castro ao poder em 1959, Cuba era uma nação vibrante, com altos índices de desenvolvimento humano para os padrões latino-americanos. Havana era conhecida como a “Paris do Caribe”, símbolo de uma sociedade plural, relativamente livre e com forte presença de instituições educacionais, culturais e econômicas. Apesar da instabilidade política e da desigualdade social, o país cultivava uma economia aberta e uma classe média em ascensão. A posse de armas entre os civis era uma prática comum, vista como natural e legítima — uma expressão de liberdade individual e responsabilidade cidadã.

O armamento civil não era sinônimo de violência, mas de equilíbrio. Rifles e pistolas estavam presentes em lares e propriedades rurais, empregados para caça, defesa e esporte. Clubes de tiro funcionavam livremente e não havia, até então, campanhas de desarmamento. A sociedade cubana compreendia o valor da autodefesa como pilar da cidadania e garantia contra abusos. Era um tempo em que a arma não representava ameaça à paz, mas instrumento da liberdade.

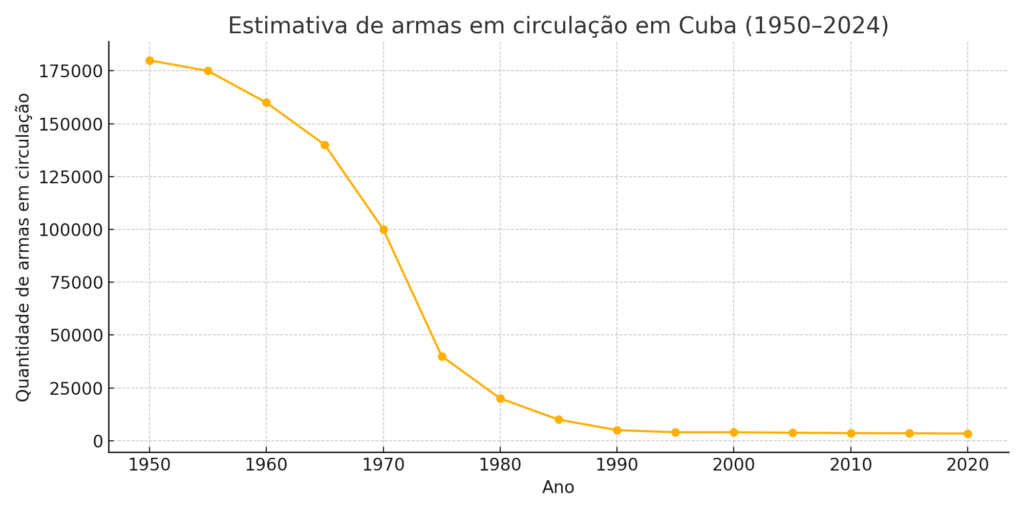

Essa realidade começou a ruir com o triunfo da Revolução de 1959. O que foi apresentado como movimento de justiça e soberania nacional logo se revelou um projeto de poder totalitário. Fidel Castro suprimiu eleições, partidos e a liberdade de imprensa. Empresas foram estatizadas, a economia foi centralizada, e a sociedade civil começou a ser desmantelada. Uma das primeiras ações do regime foi retirar das mãos do povo qualquer possibilidade de resistência: iniciou-se o desarmamento sistemático dos cidadãos.

A justificativa era eliminar os riscos de contrarrevolução, mas o objetivo real era claro: consolidar o monopólio da força nas mãos do Estado. Armas foram confiscadas de casas, fazendas e clubes. Quem resistisse era tratado como inimigo da revolução. Leis sucessivas tornaram a posse e o porte de armas cada vez mais restritos, até se tornarem praticamente impossíveis para civis. O povo cubano, então, se viu não apenas sem direitos políticos e econômicos, mas também sem meios físicos de defesa.

Com a população desarmada e presa no seu próprio país, a repressão se intensificou. Milhares de opositores — políticos, religiosos, jornalistas, empresários, estudantes — foram presos, fuzilados ou enviados a campos de trabalho forçado. Nem os pacíficos escaparam. Qualquer sinal de oposição, crítica ou resistência era punido com brutalidade. O medo se instalou como regra de sobrevivência. A ausência de armas não eliminou o conflito: apenas tornou o povo impotente diante da violência do próprio governo.

Além da repressão política, o regime tratou de limitar também a mobilidade. A partir dos anos 1960, os cubanos foram impedidos de sair da ilha sem permissão oficial. Quem tentava fugir arriscava a prisão ou a morte. Famílias foram separadas, e milhares morreram tentando cruzar o mar em embarcações precárias. A vigilância nas fronteiras, viabilizada pelo desarmamento da população, tornou o país uma prisão a céu aberto.

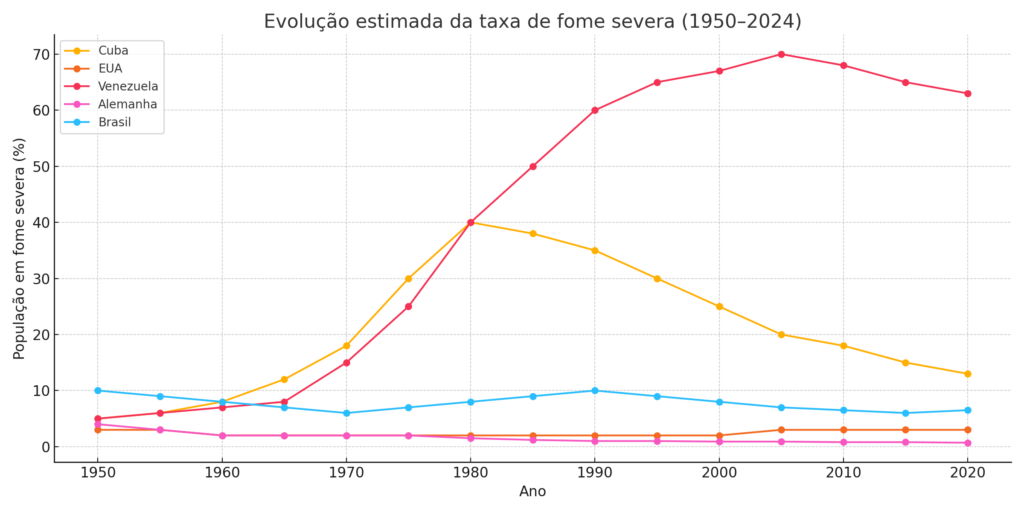

Para completar a submissão, o governo cubano instituiu um rígido sistema de racionamento alimentar. Cada pessoa recebia cotas mínimas de alimentos por meio de um “livro de abastecimento”. Arroz, feijão, óleo e carne eram distribuídos pelo Estado — em quantidades insuficientes. Aqueles que se opunham ao regime ou demonstravam deslealdade podiam ter suas cotas reduzidas ou cortadas. A fome tornou-se arma de controle.

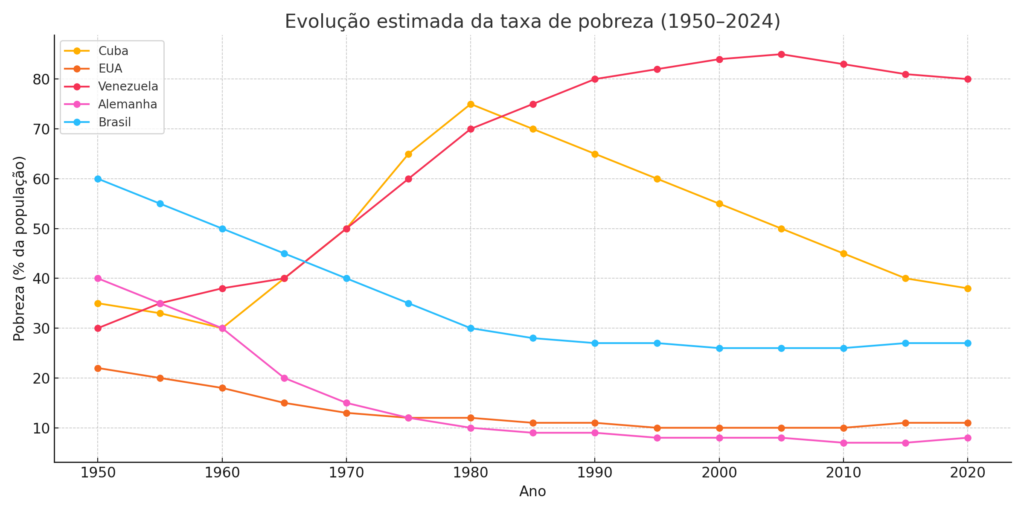

Ao restringir o acesso à alimentação, saúde, moradia e emprego, o regime selou a dependência total da população ao Estado. Sem mercado livre, sem propriedade privada, sem iniciativa econômica individual, o cubano médio passou a viver para o Estado — e do Estado. Qualquer autonomia era punida. A obediência política virou requisito para acesso aos bens mais básicos da sobrevivência.

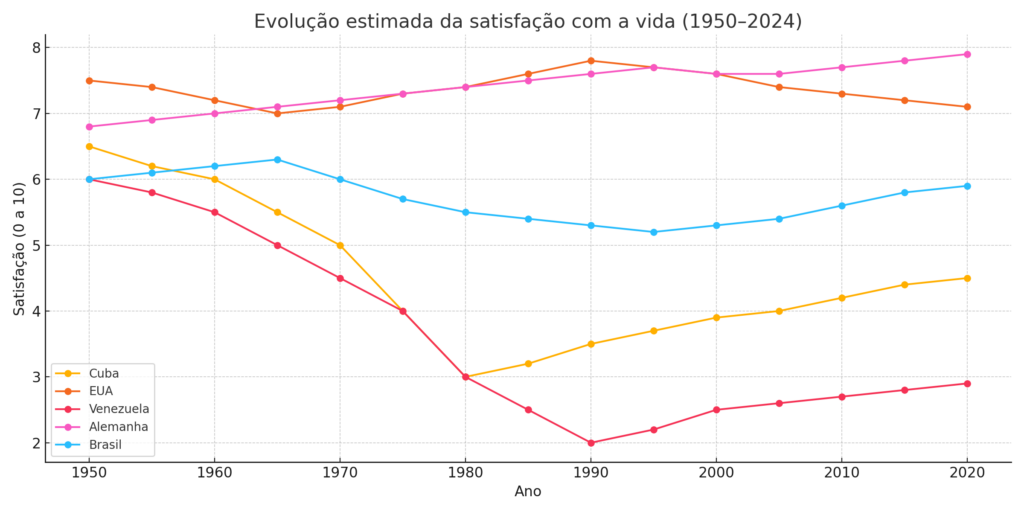

Esse controle material foi acompanhado por um controle ideológico absoluto. A doutrinação começou na infância e se estendia por toda a vida. Escolas, universidades, jornais, rádios e emissoras de TV passaram a repetir o discurso único do Partido Comunista. A religião foi marginalizada e vigiada. A censura impediu não apenas a crítica, mas até mesmo o conhecimento de outras possibilidades de vida.

Com a posse de armas criminalizada e a imprensa livre extinta, não havia mais freios para o poder estatal. O povo, isolado do mundo, só conhecia o que o regime permitia. A propaganda apresentava a pobreza como resistência heroica ao imperialismo. A miséria era culpa externa. O silêncio, virtude revolucionária. A arma que garantia tudo isso? O monopólio da força nas mãos do Estado.

Para manter a vigilância sobre os cidadãos, foram criados os Comitês de Defesa da Revolução (CDRs). Cada quarteirão tinha seu núcleo de monitoramento. Vizinhos espionavam vizinhos. Denúncias eram feitas por suspeita de desvios ideológicos, práticas religiosas, ou simples silêncio desconfortável. Sem armas, sem justiça independente e sem imprensa livre, ninguém podia se defender nem acusar o acusador.

A militarização da sociedade foi além dos CDRs. Tropas do exército, milícias populares, polícia política e agentes do regime estavam armados e protegidos por um sistema legal que legitimava qualquer ação “em defesa da revolução”. Invasões domiciliares, prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados — tudo podia acontecer a qualquer hora, sem consequência para os perpetradores. O cidadão era apenas alvo.

Ao longo das décadas, Cuba passou a funcionar como um campo de concentração socialista. Sem grades, mas com fronteiras fechadas, comida racionada, trabalho forçado e vigilância constante. O cidadão era propriedade do Partido. Sua função era obedecer, produzir e calar. A vida fora disso era impensável — e impraticável.

Como resultado, veio a estagnação econômica e social. Cuba parou no tempo. Sem liberdade, sem iniciativa, sem inovação, a ilha empobreceu cronicamente. O que sustentava o regime eram doações da União Soviética, remessas de exilados e o discurso emocional exportado a simpatizantes estrangeiros.

Enquanto isso, a elite do Partido vivia com privilégios. Residências exclusivas, carros importados, médicos particulares e mercados reservados. A igualdade pregada ao povo era mera ficção. A censura impedia que isso fosse denunciado — e as armas estatais, que fosse enfrentado.

Toda tentativa de resistência foi esmagada. Rebeliões locais, protestos estudantis, movimentos religiosos: tudo foi reprimido com brutalidade. O desarmamento civil não evitou conflitos. Apenas garantiu que todos os conflitos fossem vencidos pelo Estado.

Mesmo assim, Cuba seguiu recebendo apoio e elogios de parte da comunidade internacional. Muitos ignoraram — ou relativizaram — a realidade da repressão. A retórica “anti-imperialista” serviu como biombo para esconder a escravidão moderna que se instaurou na ilha.

A verdade, no entanto, é evidente. Cuba mostrou ao mundo o que acontece quando um povo é desarmado. Perde-se a capacidade de dizer não. De defender-se. De resistir. O desarmamento civil não foi o fim da violência — foi o início da submissão completa.

Armas nas mãos do cidadão não são ameaça à paz. São escudos contra a tirania. E Cuba está aí, viva e estagnada, para provar isso a quem tiver coragem de olhar.

ATENÇÃO!

Não dependa do algoritmo das redes sociais para se manter informado. A censura nas plataformas está cada vez mais comum no Brasil — e a melhor forma de garantir que você continue recebendo nossos conteúdos é diretamente no seu e-mail. Inscreva-se agora na nossa newsletter e receba análises, alertas e informações exclusivas, sem filtros e sem interferências. Esteja sempre um passo à frente na defesa da sua liberdade.